フードプロセッサーでニンニクすりおろしが3秒で完成!時短に最適

フードプロセッサーは便利な調理器具として知られていますが、実際のところ「本当に必要なのか」「手入れが面倒ではないか」など賛否の声が分かれることが少なくありません。料理をスピーディーに仕上げたい人にとっては大きな助けになりますが、使用頻度が少ない家庭では場所を取るだけと感じることもあるでしょう。こうした多様な意見が広がっているため、購入を検討する人ほどその実態が気になってしまうのです。

そこで以下に 自分で実際に手に入れた「キッチンエイド フードプロセッサー アイスブルー 9KFC3516IC」の レビューや率直な感想を綴って みることにしました。

■参考情報

ショッピングに役立つお得サービスをシェアします!楽天やアマゾン利用者は必見です。

| サービス名 | お得ポイント | おススメの人 |

|---|---|---|

| 楽天ポイントモール | ゲームやアンケートをするだけでポイントが貯まる | 楽天利用者 |

| アマゾンプライム | お急ぎ便や送料無料サービスなどコスパ最強 | アマゾン利用者 |

スポンサード リンク

目次

フードプロセッサーを買ったのでレビューします

フードプロセッサーを購入しようと考えた大きな理由は、食材をみじん切りにする作業の負担でした。包丁を使って細かく刻むのは一見簡単そうに見えますが、実際にはかなりの集中力と時間を必要とします。特に玉ねぎやにんじんなど量が多い場合、涙が出たり腕が疲れたりして調理そのものが面倒に感じてしまうのです。料理の楽しさを削がれるほど大変に感じる作業を、もっと楽にしたいと思ったのがきっかけでした。

フードプロセッサーなら、食材を入れてスイッチを押すだけで短時間で均等に刻むことができ、手間をぐっと減らせます。その結果、調理にかかる時間が短縮され、料理を作るモチベーションも保ちやすくなるのです。また、均一に刻まれることで仕上がりが整い、見た目や食感も良くなる点も魅力的だと感じました。包丁にこだわるのも悪くはありませんが、日常的に料理をする人にとっては効率化できる調理器具を取り入れることが、生活の質を上げる一歩になるのだと思います。

■製品仕様

フードプロセッサーの箱を手に取ったとき、そこに「KitchenAid」としっかり記載されているのを目にしました。このブランドは1919年にアメリカで誕生し、長い年月をかけて世界中の家庭やプロの厨房で愛用されてきた歴史があります。100年以上も続いているという事実は、単なる偶然ではなく、製品の信頼性や改良を重ねてきた結果だと感じられます。実際に長い歴史を持つメーカーには、使い勝手や耐久性に対するノウハウが蓄積されているため、購入する側にとっては安心感につながります。

また、キッチン家電の中でもフードプロセッサーは刃の切れ味やモーターの力が大切になるため、ブランドの実績は大きな判断材料となります。KitchenAidが今もなお愛され続けているのは、単に見た目のデザインだけでなく、料理を支える性能をしっかり備えているからだと想像できます。その背景を知ることで、「これなら長く使えそうだ」と自然に信頼を寄せられるようになりました。ブランドの歴史を知ることは、単なる道具を選ぶ以上に、安心して日々の料理に取り入れられるかどうかを決める大切なポイントだと実感しています。

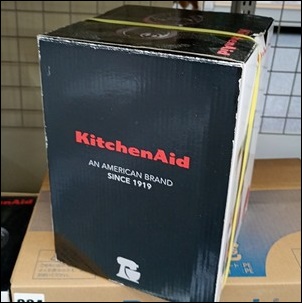

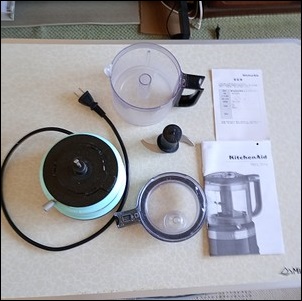

フードプロセッサーの箱を開けてみると、部品、説明書、保証書が同封されていました。本体は見た目のデザインだけでなく、重量感からも頼りがいを感じさせます。その隣には、料理に合わせて使い分けられるように工夫された部品が丁寧に収められて いました。

部品を手に取ると、刃の鋭さや容器の丈夫さなど、実際に使う場面がすぐに想像でき、調理の幅が広がる期待感が高まります。本体と部品がセットでしっかり用意されていることで、「届いたその日からすぐに使える」という安心感も得られました。特に日常的に料理をする人にとって、追加で買い足す必要がないというのは大きな魅力です。

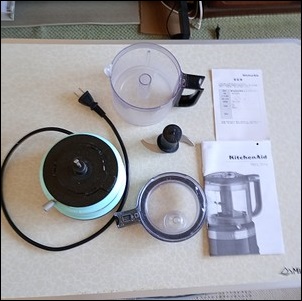

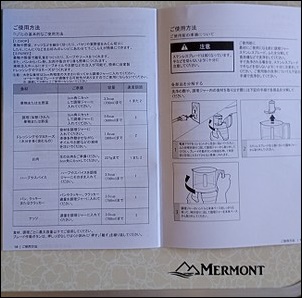

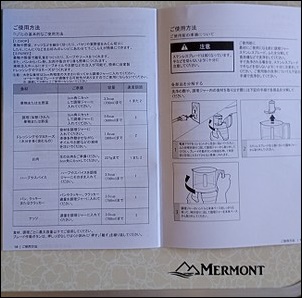

同封されていた説明書を開いてみると、初心者でも迷わず使えるように図解入りで丁寧に手順がまとめられていました。文字だけでなくイラストが添えられていることで、実際にどの部品をどの順番で組み立てればよいのかが一目で理解できます。特に、刃の取り付けや容器のセット方法といった安全性に関わる部分は細かく描かれており、不安なく作業が進められる工夫がされているのが印象的でした。

説明文自体も難しい専門用語を避け、シンプルで読みやすい文章になっていたため、普段あまり電化製品を使いこなせない人でも安心して使い始められると感じました。さらに、注意点やメンテナンス方法も要点ごとに整理されていて、日常的に安全かつ長く利用するためのサポートがしっかり行き届いています。

フードプロセッサーなら、食材を入れてスイッチを押すだけで短時間で均等に刻むことができ、手間をぐっと減らせます。その結果、調理にかかる時間が短縮され、料理を作るモチベーションも保ちやすくなるのです。また、均一に刻まれることで仕上がりが整い、見た目や食感も良くなる点も魅力的だと感じました。包丁にこだわるのも悪くはありませんが、日常的に料理をする人にとっては効率化できる調理器具を取り入れることが、生活の質を上げる一歩になるのだと思います。

■製品仕様

・ブランド:KitchenAid(キッチンエイド)

・本体素材:プラスチック製

・本体重量:約1.2Kg

・サイズ:奥行 14.3cm×幅 17.8cm×高さ 22.2cm

・コード長:約0.76cm

・満水容量:830ml

・適正容量:700ml

・定格電圧:100V 50/60Hz

・消費電力:240W

・本体素材:プラスチック製

・本体重量:約1.2Kg

・サイズ:奥行 14.3cm×幅 17.8cm×高さ 22.2cm

・コード長:約0.76cm

・満水容量:830ml

・適正容量:700ml

・定格電圧:100V 50/60Hz

・消費電力:240W

スポンサード リンク

外観

フードプロセッサーの箱を手に取ったとき、そこに「KitchenAid」としっかり記載されているのを目にしました。このブランドは1919年にアメリカで誕生し、長い年月をかけて世界中の家庭やプロの厨房で愛用されてきた歴史があります。100年以上も続いているという事実は、単なる偶然ではなく、製品の信頼性や改良を重ねてきた結果だと感じられます。実際に長い歴史を持つメーカーには、使い勝手や耐久性に対するノウハウが蓄積されているため、購入する側にとっては安心感につながります。

また、キッチン家電の中でもフードプロセッサーは刃の切れ味やモーターの力が大切になるため、ブランドの実績は大きな判断材料となります。KitchenAidが今もなお愛され続けているのは、単に見た目のデザインだけでなく、料理を支える性能をしっかり備えているからだと想像できます。その背景を知ることで、「これなら長く使えそうだ」と自然に信頼を寄せられるようになりました。ブランドの歴史を知ることは、単なる道具を選ぶ以上に、安心して日々の料理に取り入れられるかどうかを決める大切なポイントだと実感しています。

中身

フードプロセッサーの箱を開けてみると、部品、説明書、保証書が同封されていました。本体は見た目のデザインだけでなく、重量感からも頼りがいを感じさせます。その隣には、料理に合わせて使い分けられるように工夫された部品が丁寧に収められて いました。

部品を手に取ると、刃の鋭さや容器の丈夫さなど、実際に使う場面がすぐに想像でき、調理の幅が広がる期待感が高まります。本体と部品がセットでしっかり用意されていることで、「届いたその日からすぐに使える」という安心感も得られました。特に日常的に料理をする人にとって、追加で買い足す必要がないというのは大きな魅力です。

同封されていた説明書を開いてみると、初心者でも迷わず使えるように図解入りで丁寧に手順がまとめられていました。文字だけでなくイラストが添えられていることで、実際にどの部品をどの順番で組み立てればよいのかが一目で理解できます。特に、刃の取り付けや容器のセット方法といった安全性に関わる部分は細かく描かれており、不安なく作業が進められる工夫がされているのが印象的でした。

説明文自体も難しい専門用語を避け、シンプルで読みやすい文章になっていたため、普段あまり電化製品を使いこなせない人でも安心して使い始められると感じました。さらに、注意点やメンテナンス方法も要点ごとに整理されていて、日常的に安全かつ長く利用するためのサポートがしっかり行き届いています。

フードプロセッサーの組み立て

フードプロセッサーを正しく組み立てられることは、安全に使うための基本です。部品がしっかり装着されていないと動作不良や事故につながる可能性があります。また、スムーズに準備ができれば調理の流れも効率的になり、片付けも簡単になります。

そこでフードプロセッサーの組み立て方法を解説します。

フードプロセッサーを使用する際には、まず本体を安定した台にしっかりと置くことが欠かせません。そのうえで注ぎ口のパーツを正しい位置に取り付ける工程が必要になります。この手順を守ることで、食材がきれいに流れ込み、スムーズに加工できる状態が整います。

組み立てが不十分だと、食材がこぼれたり機械が正しく作動しなかったりする原因になるため注意が必要です。正しい順序を理解しておけば、安心して効率的に調理を進められます。

フードプロセッサーを正しく使うためには、刃物が付いているステンレス製のブレードをしっかり設置する作業が欠かせません。刃物が正しい位置に固定されていないと、食材を均一に刻むことができず、思わぬトラブルや故障の原因になることもあります。

正確に取り付けることで、切れ味を最大限に活かし、スピーディーで仕上がりの良い調理が可能になります。また、使用前にきちんと設置する習慣をつけておくと、安全面でも安心して作業を進められます。

そして、フタをかぶせます。フタを正しく閉めることで、食材が飛び散るのを防ぎ、安全に運転できる状態が整います。また、フタがしっかり固定されていないと、機械が作動しない設計になっていることが多く、誤作動や怪我のリスクを避けることができます。

フードプロセッサーを使う最後のステップは、コンセントに電源コードを差し込む作業です。この作業を行うことで初めて機械に電力が供給され、各パーツが正常に作動する準備が整います。組み立ての順序を守り、最後に電源を入れることで、操作中の安全性が高まり、誤作動や感電のリスクも減らせます。電源接続は単なる作業ではなく、調理を始めるための最終確認としても重要な工程です。

フードプロセッサーを使用する際には、まず本体を安定した台にしっかりと置くことが欠かせません。そのうえで注ぎ口のパーツを正しい位置に取り付ける工程が必要になります。この手順を守ることで、食材がきれいに流れ込み、スムーズに加工できる状態が整います。

組み立てが不十分だと、食材がこぼれたり機械が正しく作動しなかったりする原因になるため注意が必要です。正しい順序を理解しておけば、安心して効率的に調理を進められます。

フードプロセッサーを正しく使うためには、刃物が付いているステンレス製のブレードをしっかり設置する作業が欠かせません。刃物が正しい位置に固定されていないと、食材を均一に刻むことができず、思わぬトラブルや故障の原因になることもあります。

正確に取り付けることで、切れ味を最大限に活かし、スピーディーで仕上がりの良い調理が可能になります。また、使用前にきちんと設置する習慣をつけておくと、安全面でも安心して作業を進められます。

そして、フタをかぶせます。フタを正しく閉めることで、食材が飛び散るのを防ぎ、安全に運転できる状態が整います。また、フタがしっかり固定されていないと、機械が作動しない設計になっていることが多く、誤作動や怪我のリスクを避けることができます。

フードプロセッサーを使う最後のステップは、コンセントに電源コードを差し込む作業です。この作業を行うことで初めて機械に電力が供給され、各パーツが正常に作動する準備が整います。組み立ての順序を守り、最後に電源を入れることで、操作中の安全性が高まり、誤作動や感電のリスクも減らせます。電源接続は単なる作業ではなく、調理を始めるための最終確認としても重要な工程です。

フードプロセッサーの使い方

フードプロセッサーの正しい使い方を理解しておくことは、安全で効率的な調理のために欠かせません。操作方法を知っていれば、食材の刻み方や混ぜ方を適切にコントロールでき、失敗や事故を防げます。また、手早く均一な仕上がりを実現できるため、時間の節約にもつながります。

そこでフードプロセッサーの使い方を解説します。

今回は、フードプロセッサーの性能を実際に確認するため、ニンニクとショウガを用意しました。これらの食材は細かく刻む作業が手間になりやすいため、機械の力を試すのに最適です。少量でも瞬時にみじん切りにできるかどうか、香りや食感がどのように変化するかを観察することで、フードプロセッサーの利便性や効率性を実感できます。手作業では時間がかかる工程も、機械を使うことで驚くほどスムーズに進められることが きっとわかるはずです。

フードプロセッサーで効率よく調理するため、事前にニンニクとショウガの皮を丁寧に剥いておきました。皮を取り除くことで、機械がスムーズに食材を刻むことができ、余計な抵抗やつまりを防げます。また、皮付きのまま加工すると風味や食感が変わってしまうこともあるため、下準備をしっかり行うことは仕上がりの品質を高めるためにも重要です。

フードプロセッサーを使用する際には、一度フタを開けてニンニクとショウガを内部に投入する作業が欠かせません。この手順を踏むことで、食材が正しい位置に入り、均一に刻まれる準備が整います。

フタを閉めずに操作すると安全面でのリスクが高まるため、必ずフタを開けて投入し、その後しっかり閉めることが重要です。事前に食材を適量入れることで、効率よくスムーズな調理が可能になります。

ニンニクとショウガをフードプロセッサーに入れたら、必ずフタをかぶせる作業が必要です。これは使用中の食材の飛び散りを防ぎ、安全に作動させるための重要な工程です。多くの機種はフタが完全に閉まっていないと動かない設計になっており、誤作動や怪我のリスクを避ける工夫がされています。

フードプロセッサーの本体に回転速度を調整できるレバーが備わっており、食材や仕上がりの好みに応じて設定する作業が必要です。速度を適切に選ぶことで、刻み方や混ぜ具合を自在にコントロールでき、調理の完成度が高まります。

取っ手部分にあるブレード作動ボタンを押すと内部の刃物が回転し、食材を効率的に砕くことができます。この操作により、手作業では時間がかかるみじん切りやペースト状への加工も瞬時に行えるのが大きな利点です。刃物の回転は高速で均一なため、食材の大きさや食感も安定し、調理の仕上がりが向上します。ボタン一つでパワフルに加工できるため、日常の調理時間を大幅に短縮できる便利な機能です。

フードプロセッサーを使ってみると、わずか3秒ほどでニンニクとショウガのみじん切りが完了し、その速さに驚かされました。手作業では数分かかる工程が、たった一瞬なので、調理の効率が格段に上がります。また、短時間で済むことで香りや風味も損なわれず、仕上がりの品質も高まります。このスピード感は、フードプロセッサーならではの大きな魅力です。

フードプロセッサーのフタを開けてみると、ニンニクとショウガがムラなく均等に刻まれているのが一目でわかりました。手作業ではどうしてもサイズにばらつきが出やすい食材も、機械の回転刃なら均一できれいなみじん切りに仕上がります。この仕上がりの安定感は、料理の味や見た目の完成度を高めるだけでなく、次の調理工程もスムーズに進められる利点があります。

フードプロセッサーで大量にみじん切りにした食材も、清潔なガラス瓶に入れて保存すれば、比較的長期間鮮度を保てます。使いたいときにすぐ取り出せるため、毎回刻む手間を省けてとても便利です。まとめて作っておくことで、調理の効率もぐんと上がります。

スポンサード リンク

食材を用意

今回は、フードプロセッサーの性能を実際に確認するため、ニンニクとショウガを用意しました。これらの食材は細かく刻む作業が手間になりやすいため、機械の力を試すのに最適です。少量でも瞬時にみじん切りにできるかどうか、香りや食感がどのように変化するかを観察することで、フードプロセッサーの利便性や効率性を実感できます。手作業では時間がかかる工程も、機械を使うことで驚くほどスムーズに進められることが きっとわかるはずです。

フードプロセッサーで効率よく調理するため、事前にニンニクとショウガの皮を丁寧に剥いておきました。皮を取り除くことで、機械がスムーズに食材を刻むことができ、余計な抵抗やつまりを防げます。また、皮付きのまま加工すると風味や食感が変わってしまうこともあるため、下準備をしっかり行うことは仕上がりの品質を高めるためにも重要です。

フードプロセッサーを使用する際には、一度フタを開けてニンニクとショウガを内部に投入する作業が欠かせません。この手順を踏むことで、食材が正しい位置に入り、均一に刻まれる準備が整います。

フタを閉めずに操作すると安全面でのリスクが高まるため、必ずフタを開けて投入し、その後しっかり閉めることが重要です。事前に食材を適量入れることで、効率よくスムーズな調理が可能になります。

ニンニクとショウガをフードプロセッサーに入れたら、必ずフタをかぶせる作業が必要です。これは使用中の食材の飛び散りを防ぎ、安全に作動させるための重要な工程です。多くの機種はフタが完全に閉まっていないと動かない設計になっており、誤作動や怪我のリスクを避ける工夫がされています。

フードプロセッサーの本体に回転速度を調整できるレバーが備わっており、食材や仕上がりの好みに応じて設定する作業が必要です。速度を適切に選ぶことで、刻み方や混ぜ具合を自在にコントロールでき、調理の完成度が高まります。

取っ手部分にあるブレード作動ボタンを押すと内部の刃物が回転し、食材を効率的に砕くことができます。この操作により、手作業では時間がかかるみじん切りやペースト状への加工も瞬時に行えるのが大きな利点です。刃物の回転は高速で均一なため、食材の大きさや食感も安定し、調理の仕上がりが向上します。ボタン一つでパワフルに加工できるため、日常の調理時間を大幅に短縮できる便利な機能です。

フードプロセッサーを使ってみると、わずか3秒ほどでニンニクとショウガのみじん切りが完了し、その速さに驚かされました。手作業では数分かかる工程が、たった一瞬なので、調理の効率が格段に上がります。また、短時間で済むことで香りや風味も損なわれず、仕上がりの品質も高まります。このスピード感は、フードプロセッサーならではの大きな魅力です。

フードプロセッサーのフタを開けてみると、ニンニクとショウガがムラなく均等に刻まれているのが一目でわかりました。手作業ではどうしてもサイズにばらつきが出やすい食材も、機械の回転刃なら均一できれいなみじん切りに仕上がります。この仕上がりの安定感は、料理の味や見た目の完成度を高めるだけでなく、次の調理工程もスムーズに進められる利点があります。

フードプロセッサーで大量にみじん切りにした食材も、清潔なガラス瓶に入れて保存すれば、比較的長期間鮮度を保てます。使いたいときにすぐ取り出せるため、毎回刻む手間を省けてとても便利です。まとめて作っておくことで、調理の効率もぐんと上がります。

フードプロセッサーの後片付け

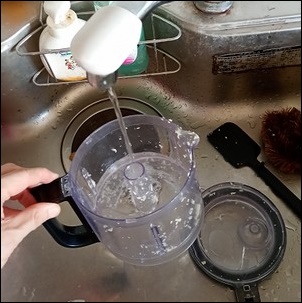

フードプロセッサーの後片づけは非常にシンプルで、手間がかからないのが大きな魅力です。使用後は、刃やボウル、フタなどの取り外せる部品を分解し、それぞれを水で洗い流して乾燥させるだけで済みます。部品を個別に扱えるため、細かい部分までしっかりと洗浄でき、衛生面でも安心です。 手作業で刻む場合には、まな板や包丁に付着した食材を拭き取る必要があり、どうしても残りやすい汚れや臭いの問題が出てきますが、フードプロセッサーならその心配もありません。特にニンニクやショウガのように強い香りのある食材でも、分解して洗うことで臭いが残らず、次回の使用も快適に行えます。

また、部品が分かれていることで、乾燥も短時間で済み、保管する際も場所を取らずスムーズです。分解と洗浄の手順を理解しておけば、調理後の後片づけの負担を最小限に抑えられ、日常的に気軽にフードプロセッサーを活用できます。さらに、衛生的に保てることで、食材の安全性や風味を損なわず、安心してさまざまな料理に使い回すことが可能です。

フードプロセッサーの良かった点

フードプロセッサーのメリットを理解しておくことは、効率的で安全な調理を実現するために重要です。手作業では時間や労力がかかるみじん切りや混ぜる作業も、機械を使えば瞬時に均一に仕上がります。さらに、後片づけや保存も簡単で、日常の調理が格段にスムーズになります。

そこでフードプロセッサーの良かった点について率直な感想をお伝えします。

特にニンニクやショウガのように細かく刻む必要がある食材でも、機械に任せることで一瞬で均等に加工でき、手間を大幅に削減できます。均一な仕上がりは、味のバランスにも影響し、調味料が全体に行き渡りやすくなるため、料理の完成度が高まります。

また、均等に刻まれた食材は加熱ムラも少なくなり、炒め物やスープなどさまざまな料理で火の通りが安定します。

このスピード感は、忙しい日常の料理や多人数分の下ごしらえにおいて特に役立ちます。また、手作業で刻む場合は途中で疲れや手の痛みが出ることもありますが、機械を使うことでそうした負担もなくなり、作業の効率が格段に上がります。

さらに、時間の余裕ができることで、他の調理工程や料理の盛り付け、味の調整に集中でき、全体として完成度の高い料理を作ることが可能になります。短

例えば、ソースやペーストを作るときも、別の器具を使わずに一度で仕上げることができ、片付けの手間も軽減されます。また、生地の混ぜ合わせやホイップ作業も可能な機種であれば、スイーツ作りやパン作りなど幅広い用途に活用できます。

手作業で行うと時間や労力がかかる工程も、フードプロセッサーに任せれば短時間で安定した仕上がりを実現でき、料理の完成度も向上します。

しかしフードプロセッサーを使えば、食材を本体に入れ、フタを閉めてボタンを押すだけで、安全に均一な加工が可能です。手を汚すことがほとんどないため、調理後の手洗いの手間も減り、キッチン全体の清潔さを保つことができます。

また、食材が外部に触れずに処理されることで、食中毒などのリスクも抑えられます。衛生面の安心感は、家庭料理だけでなく、多人数分の調理や作り置きにも大きな利点です。

手作業で刻んだ場合、まな板や包丁に付着した食材を落とすのは意外と手間がかかり、十分に洗浄できないこともあります。 しかしフードプロセッサーなら、分解してそれぞれを水で洗い流すだけで済み、乾燥させてから再び組み立てることで、いつでも清潔な状態で使用できます。

特にニンニクやショウガなど、香りや色が強く残りやすい食材でも、部品を分けて洗えることで匂いや汚れが残らず、次回も安心して調理できます。また、後片付けが簡単であることは、日常的にフードプロセッサーを気軽に使える大きなポイントです。

手作業で刻む場合、毎回同じ手間をかける必要がありますが、フードプロセッサーを使えばまとめて下ごしらえできるため、日々の調理時間を大幅に短縮できます。

また、作り置きしておくことで、忙しい朝や帰宅後の短時間調理でも、すぐに料理に活用でき、調理の効率が格段に上がります。忙しい日常の中でも手軽に調理の準備を整えられる、非常に実用的なメリットです。

また、刃物は鋭利で回転速度も速いため、手作業で同様の作業を行うと怪我のリスクが高まりますが、安全機能によって機械が自動的に作動を制御してくれるため、そのリスクを大幅に減らせます。

手作業で刻む場合、包丁の使い方や力加減を覚える必要があり、特に初心者や子どもには難しい場合があります。しかしフードプロセッサーなら、そうした技術的なハードルを気にせず、誰でも均一で美しい仕上がりを実現できます。

こうした使いやすさは、家族全員が料理に参加できる環境を作ることにもつながり、日常の調理をより快適で楽しいものにしてくれる点が大きなメリットです。

そこでフードプロセッサーの良かった点について率直な感想をお伝えします。

均一でムラのない仕上がりが得られる

手作業で刻む場合、どうしても大きさにばらつきが出やすく、料理によっては仕上がりや食感に差が出てしまうことがあります。しかし、フードプロセッサーを使うと、刃物が一定の速度と力で回転するため、食材の大きさや形が安定し、見た目にも美しく、口当たりも均一になります。特にニンニクやショウガのように細かく刻む必要がある食材でも、機械に任せることで一瞬で均等に加工でき、手間を大幅に削減できます。均一な仕上がりは、味のバランスにも影響し、調味料が全体に行き渡りやすくなるため、料理の完成度が高まります。

また、均等に刻まれた食材は加熱ムラも少なくなり、炒め物やスープなどさまざまな料理で火の通りが安定します。

手作業に比べて大幅に調理時間を短縮できる

通常、ニンニクやショウガ、玉ねぎなどをみじん切りにする作業は、包丁で丁寧に刻むと数分から十数分かかることもあります。しかしフードプロセッサーを使えば、ボタン一つでわずか数秒から十秒程度で均一に刻むことができ、時間の節約効果は驚くほどです。このスピード感は、忙しい日常の料理や多人数分の下ごしらえにおいて特に役立ちます。また、手作業で刻む場合は途中で疲れや手の痛みが出ることもありますが、機械を使うことでそうした負担もなくなり、作業の効率が格段に上がります。

さらに、時間の余裕ができることで、他の調理工程や料理の盛り付け、味の調整に集中でき、全体として完成度の高い料理を作ることが可能になります。短

多機能なので様々な調理に対応可能

単にみじん切りや刻みを行うだけでなく、ペースト状への加工、混ぜ合わせ、すりつぶし、さらには泡立てる作業まで幅広く対応できます。これにより、一台でさまざまな調理工程をこなせるため、キッチンでの作業が格段に効率化されます。例えば、ソースやペーストを作るときも、別の器具を使わずに一度で仕上げることができ、片付けの手間も軽減されます。また、生地の混ぜ合わせやホイップ作業も可能な機種であれば、スイーツ作りやパン作りなど幅広い用途に活用できます。

手作業で行うと時間や労力がかかる工程も、フードプロセッサーに任せれば短時間で安定した仕上がりを実現でき、料理の完成度も向上します。

食材をほぼ手で触れずに加工できるので衛生的

手作業で刻む場合、食材に直接触れることで手の雑菌や汚れが移る可能性があり、特にニンニクやショウガのような香りの強い食材では、手に匂いが残ることもあります。しかしフードプロセッサーを使えば、食材を本体に入れ、フタを閉めてボタンを押すだけで、安全に均一な加工が可能です。手を汚すことがほとんどないため、調理後の手洗いの手間も減り、キッチン全体の清潔さを保つことができます。

また、食材が外部に触れずに処理されることで、食中毒などのリスクも抑えられます。衛生面の安心感は、家庭料理だけでなく、多人数分の調理や作り置きにも大きな利点です。

分解して洗えるため後片付けが簡単で清潔を保てる

使用後はボウルやフタ、刃などの取り外せる部品を分けて洗浄できるため、細かい部分の汚れや食材の残りかすもきれいに取り除けます。手作業で刻んだ場合、まな板や包丁に付着した食材を落とすのは意外と手間がかかり、十分に洗浄できないこともあります。 しかしフードプロセッサーなら、分解してそれぞれを水で洗い流すだけで済み、乾燥させてから再び組み立てることで、いつでも清潔な状態で使用できます。

特にニンニクやショウガなど、香りや色が強く残りやすい食材でも、部品を分けて洗えることで匂いや汚れが残らず、次回も安心して調理できます。また、後片付けが簡単であることは、日常的にフードプロセッサーを気軽に使える大きなポイントです。

保存用にまとめ作り置きが可能

例えば、ニンニクやショウガ、玉ねぎなど日常的に使う食材を一度にみじん切りにしておけば、ガラス瓶や密閉容器に入れて冷蔵保存するだけで、数日間にわたり新鮮な状態を保つことができます。手作業で刻む場合、毎回同じ手間をかける必要がありますが、フードプロセッサーを使えばまとめて下ごしらえできるため、日々の調理時間を大幅に短縮できます。

また、作り置きしておくことで、忙しい朝や帰宅後の短時間調理でも、すぐに料理に活用でき、調理の効率が格段に上がります。忙しい日常の中でも手軽に調理の準備を整えられる、非常に実用的なメリットです。

安全機能付きのなので事故防止になる

フタがしっかり閉まっていない状態では作動しない仕様になっており、誤って手や指を刃に触れさせる心配がありません。これにより、特に子どもや高齢者がいる家庭でも安心して使用できます。また、刃物は鋭利で回転速度も速いため、手作業で同様の作業を行うと怪我のリスクが高まりますが、安全機能によって機械が自動的に作動を制御してくれるため、そのリスクを大幅に減らせます。

初心者や子どもや高齢者でも簡単に操作できる

フードプロセッサーの魅力のひとつは、初心者や子ども、高齢者でも簡単に操作できる点です。複雑な手順や力の要る作業がほとんどなく、食材を入れてフタを閉め、ボタンを押すだけで刻む、混ぜる、すりつぶすといった加工が短時間で完了します。手作業で刻む場合、包丁の使い方や力加減を覚える必要があり、特に初心者や子どもには難しい場合があります。しかしフードプロセッサーなら、そうした技術的なハードルを気にせず、誰でも均一で美しい仕上がりを実現できます。

こうした使いやすさは、家族全員が料理に参加できる環境を作ることにもつながり、日常の調理をより快適で楽しいものにしてくれる点が大きなメリットです。

フードプロセッサーのイマイチだった点

フードプロセッサーのイマイチな点を把握しておくことは、購入後の後悔や使いにくさを避けるために重要です。大きさや音、刃の扱い方など、実際に使うと気になる部分もあるため、事前に知っておくことで自分の調理スタイルに合った機種を選びやすくなります。

そこでフードプロセッサーのイマイチだった点について率直な感想をお伝えします。

料理の手間を減らしてくれるメリットがある一方で、音の問題によって自由に使用できない場面があるのは不便に感じる点です。静かな環境で集中したいときや、小さな子どもが昼寝をしているタイミングでは特に使いにくく、手作業を選ぶことになるケースもあります。

例えば、大家族向けの料理や作り置きを一気に仕上げたい場合、複数回に分けて作業しなければならず、結果的に時間がかかってしまうこともあります。フードプロセッサーは便利な反面、大量調理には必ずしも向いていないという点を理解しておくことが大切です。

また、細かい隙間に食材のカスが残りやすく、きれいに洗い流すためには時間と労力がかかることがあります。さらに、洗った後は水分をしっかり乾燥させなければカビやにおいの原因になり、衛生面でも気を遣う必要があります。

忙しい日常の中では、この片付け作業が億劫に感じられることも少なくありません。便利さと引き換えに「後処理の煩わしさ」があるため、フードプロセッサーを活用する際には、この点を踏まえて使う場面を選ぶことが大切です。

さらに、本体だけでなく追加のアタッチメントや替え刃などの付属品を揃えると費用が膨らむ場合もあります。日常的に頻繁に使う人にとっては投資に見合う価値がありますが、たまにしか使わない人にとっては「買ったものの使わずにしまい込んでしまう」という結果になりかねません。

コストをかけずに料理を済ませたい場合、包丁で十分と感じる人も多いでしょう。このように、フードプロセッサーは便利で魅力的な一方、導入コストというハードルが存在するため、自分の調理スタイルや使用頻度をよく考えてから購入することが重要です。

特に油分の多い食材や酸性の強い食材を頻繁に扱うと、変色や細かいひび割れが生じやすく、見た目の清潔感を損なうだけでなく衛生的にも不安が残ります。さらに、プラスチックはガラスに比べて耐久性が劣るため、落としたり誤って強い力を加えたりすると破損するリスクがあります。

割れや欠けが発生すると交換部品を取り寄せる必要があり、コストや手間が増えるのも悩みどころです。

特に家庭で一度に多量の食材を調理したり、ペースト状にするために長く稼働させたりすると、電気代が積み重なってしまいます。普段は気づきにくい出費でも、毎日のように使う家庭では年間で見れば決して無視できないコストとなる場合があります。

例えば、にんにくやナッツなど粒が小さい食材は、刃にうまく引っかからず容器の中で空回りしてしまい、均一に刻めないケースがあります。逆に、かぼちゃや凍ったままの肉のように非常に硬い食材は、モーターに負担をかける原因となり、思わぬ故障や刃の欠けにつながることもあるのです。

また、処理が不十分だと結局は手作業で補う必要があり、「時短になるはずが余計に手間が増えた」と感じることも少なくありません。サイズが合わない食材を入れると効率が落ちるため、使用する前に食材を適度な大きさに切り揃える作業が必要となるのも見逃せない点です。

さらに、こうした制約を考えると、フードプロセッサーは万能調理機ではなく「得意・不得意がはっきりしている機械」だといえます。調理をスムーズに進めるには、どんな食材が適しているかを把握し、使い分けを意識することが大切です。

さらに、にんにくや玉ねぎ、魚など独特の香りを持つ食材を使用すると、その匂いが容器や蓋に残ってしまい、次に違う料理を作るときに移ってしまうこともあります。せっかくフルーツを滑らかにペースト状にしたのに、前に刻んだ食材のにおいが混じってしまうと、仕上がりの風味に大きく影響してしまいます。

こうした問題を避けるには、使用後すぐに丁寧に洗うことや、重曹や酢を使った消臭・漂白ケアが効果的ですが、それでも完全に防ぐのは難しい場合があります。

そこでフードプロセッサーのイマイチだった点について率直な感想をお伝えします。

使用中の音が大きく、静かな環境では不便

特に早朝や深夜といった静かな時間帯に使う場合、作動音がキッチンから家中に響き渡り、家族を起こしてしまうこともあります。マンションやアパートなどの集合住宅では、壁の薄さから隣人にまで届いてしまう可能性もあるため、使うタイミングを考えなければなりません。料理の手間を減らしてくれるメリットがある一方で、音の問題によって自由に使用できない場面があるのは不便に感じる点です。静かな環境で集中したいときや、小さな子どもが昼寝をしているタイミングでは特に使いにくく、手作業を選ぶことになるケースもあります。

一度に処理できる量に限界がある

見た目以上に入ると思って大量の食材を詰め込むと、うまく回転しなかったり、刃が空回りして仕上がりにムラが出ることがあります。さらに容量を超えて無理に使うと、モーターに負担がかかり故障の原因になる可能性もあるため注意が必要です。例えば、大家族向けの料理や作り置きを一気に仕上げたい場合、複数回に分けて作業しなければならず、結果的に時間がかかってしまうこともあります。フードプロセッサーは便利な反面、大量調理には必ずしも向いていないという点を理解しておくことが大切です。

部品の分解や洗浄が面倒と感じる場合がある

特に、刃や容器、フタ、パッキンなど部品の数が多く、それぞれを分解して丁寧に洗う必要があります。刃は鋭利なので取り扱いには注意が必要で、洗浄中に手を傷つけてしまうリスクもあります。また、細かい隙間に食材のカスが残りやすく、きれいに洗い流すためには時間と労力がかかることがあります。さらに、洗った後は水分をしっかり乾燥させなければカビやにおいの原因になり、衛生面でも気を遣う必要があります。

忙しい日常の中では、この片付け作業が億劫に感じられることも少なくありません。便利さと引き換えに「後処理の煩わしさ」があるため、フードプロセッサーを活用する際には、この点を踏まえて使う場面を選ぶことが大切です。

初期費用が包丁や手作業に比べて高い

安価なモデルも存在するものの、耐久性や機能性を考慮するとある程度の価格帯の製品を選ぶ必要があり、結果的に数千円から数万円の出費になることが一般的です。さらに、本体だけでなく追加のアタッチメントや替え刃などの付属品を揃えると費用が膨らむ場合もあります。日常的に頻繁に使う人にとっては投資に見合う価値がありますが、たまにしか使わない人にとっては「買ったものの使わずにしまい込んでしまう」という結果になりかねません。

コストをかけずに料理を済ませたい場合、包丁で十分と感じる人も多いでしょう。このように、フードプロセッサーは便利で魅力的な一方、導入コストというハードルが存在するため、自分の調理スタイルや使用頻度をよく考えてから購入することが重要です。

プラスチック製部品が劣化したり割れる可能性がある

容器やフタといった主要パーツの多くはプラスチック製で軽量かつ扱いやすい反面、熱や紫外線、繰り返しの使用による摩耗で徐々に強度が低下していきます。特に油分の多い食材や酸性の強い食材を頻繁に扱うと、変色や細かいひび割れが生じやすく、見た目の清潔感を損なうだけでなく衛生的にも不安が残ります。さらに、プラスチックはガラスに比べて耐久性が劣るため、落としたり誤って強い力を加えたりすると破損するリスクがあります。

割れや欠けが発生すると交換部品を取り寄せる必要があり、コストや手間が増えるのも悩みどころです。

電力消費があり、長時間の使用は電気代に影響する

包丁やすり鉢といった手作業なら体力や時間はかかるものの電気は不要ですが、フードプロセッサーはモーターで刃を回転させる仕組みのため、必ず電力が必要になります。特に家庭で一度に多量の食材を調理したり、ペースト状にするために長く稼働させたりすると、電気代が積み重なってしまいます。普段は気づきにくい出費でも、毎日のように使う家庭では年間で見れば決して無視できないコストとなる場合があります。

小さい食材や硬すぎる食材は処理しにくい場合がある

フードプロセッサーは便利な調理家電ですが、すべての食材に万能というわけではありません。特に小さな材料や硬すぎる食材を扱う際には、思うような結果が得られないことがあります。例えば、にんにくやナッツなど粒が小さい食材は、刃にうまく引っかからず容器の中で空回りしてしまい、均一に刻めないケースがあります。逆に、かぼちゃや凍ったままの肉のように非常に硬い食材は、モーターに負担をかける原因となり、思わぬ故障や刃の欠けにつながることもあるのです。

また、処理が不十分だと結局は手作業で補う必要があり、「時短になるはずが余計に手間が増えた」と感じることも少なくありません。サイズが合わない食材を入れると効率が落ちるため、使用する前に食材を適度な大きさに切り揃える作業が必要となるのも見逃せない点です。

さらに、こうした制約を考えると、フードプロセッサーは万能調理機ではなく「得意・不得意がはっきりしている機械」だといえます。調理をスムーズに進めるには、どんな食材が適しているかを把握し、使い分けを意識することが大切です。

食材の色移りや匂い移りが起こることがある

例えば、人参やほうれん草など色素の強い野菜を処理した後、容器や刃にうっすらとオレンジ色や緑色が残ってしまうことがあります。プラスチック製の容器は特に色素を吸収しやすいため、洗っても完全には落ちにくいのです。さらに、にんにくや玉ねぎ、魚など独特の香りを持つ食材を使用すると、その匂いが容器や蓋に残ってしまい、次に違う料理を作るときに移ってしまうこともあります。せっかくフルーツを滑らかにペースト状にしたのに、前に刻んだ食材のにおいが混じってしまうと、仕上がりの風味に大きく影響してしまいます。

こうした問題を避けるには、使用後すぐに丁寧に洗うことや、重曹や酢を使った消臭・漂白ケアが効果的ですが、それでも完全に防ぐのは難しい場合があります。

まとめ

↓↓よく一緒に読まれる記事↓↓

スポンサード リンク